Vollmond & Mondfinsternis im Scheiding – 7. September

- Christa Berger

- 7. Sept.

- 12 Min. Lesezeit

An diesem Sonntag, dem 7. September 2025, zeigt sich uns ein ganz besonderer Vollmond. Exakt um 20:08 Uhr erreicht der Mond seine Vollmondphase – und steht dabei im Sternzeichen Fische. Doch dieser Abend bringt noch ein seltenes Schauspiel am Himmel mit sich: Wir erleben einen roten „Blutmond“, ausgelöst durch eine totale Mondfinsternis.

Vollmond im September

Der Monat September

Der Name September bedeutet, dass er der siebte Monat des Jahres ist, obwohl das heute nicht mehr zutrifft. In der Zeit des römischen Kalenders war der September tatsächlich der siebte Monat.

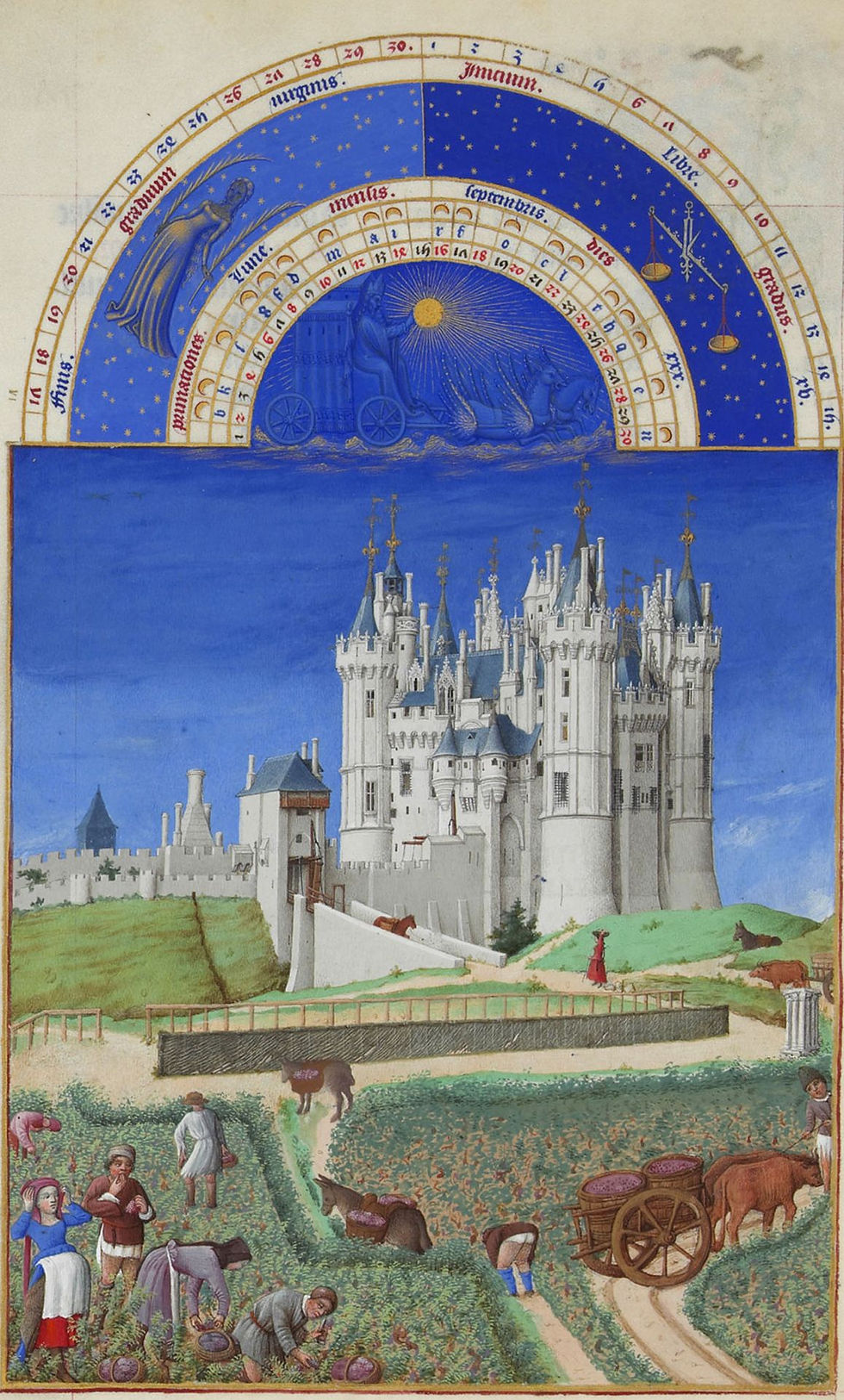

Die Monatsnamen des Römischen Reichs nach Kaiser Augustus waren die von Karl dem Großen eingeführten Namen und tauchen im Schrifttum erstmals um 800 nach der julianischen Jahresrechnung bei Einhard in dessen in lateinischer Sprache verfassten Werk „Vita Karoli Magni“ über das Leben Karls des Großen auf. Er benannte alle Monate nach größtenteils landwirtschaftlichen Begriffen des Althochdeutschen. Diese wurden bis ins 15. Jahrhundert und mit einigen Veränderungen auch noch bis ins 18. Jahrhundert und im heutigen Deutsch verwendet. Diese Monatsnamen lauteten

wintarmanoth, hornung, lenzinmanoth, ostarmanoth, winnemanoth, brachmanoth, hewimanoth, aranmanoth, witumanoth, windumemanoth, herbistmanoth und heilagmanoth.

Früher trug der September im deutschen Sprachraum eine Vielzahl von Bezeichnungen, die alle eine tiefere Bedeutung in sich bergen. So nannte man ihn etwa „Witumanoth“, „Scheiding“ (das Scheiden vom Sommer), „Herbstmond“, „Herbsting“, „Holzmonat“ oder auch „Engelmonat“.

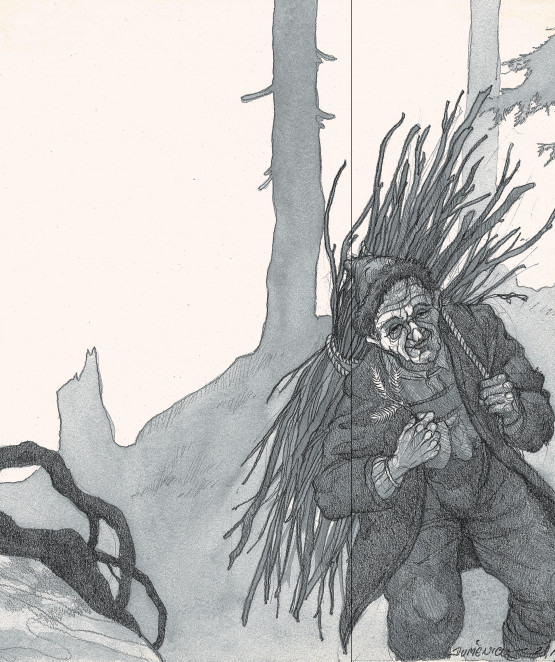

„Scheiding“ verweist auf die Trennung zwischen der warmen und der kalten Jahreszeit – also auf das Scheiden vom Sommer. „Witumanoth“ und „Holzmonat“ wiederum deuten auf den Beginn der Holzernte hin, da im September traditionell Brennholz geschlagen und gesammelt wurde, um für Herbst und Winter gerüstet zu sein.

Die sprachliche Wurzel „witu“ geht auf das indogermanische u̯eidʰ- zurück, mit der Bedeutung trennen, teilen, zerlegen. Daraus entstanden in verschiedenen Sprachräumen Wörter für „Wald“ und „Holz“: germanisch widu-, widuz, gotisch widus. Davon abgeleitet ist auch das „Kranawittl“ (Wacholder), das im Althochdeutschen kranawitu hieß.

Wenn die kalte Jahreszeit ins Land zieht, sollte genügend Holz vor der Hütte lagern. Bruch- und Totholz, abgefallene Äste durften früher von den Armen im Wald aufgelesen werden.

Der Name Holzmonat für den September erinnert daher unmittelbar an den Beginn der Brennholzsaison. Besonders für arme Leute war das Sammeln von Klaubholz – auch Raff- oder Leseholz genannt – über Jahrhunderte hinweg überlebenswichtig. Dieses trockene Holz durfte in den Wäldern aufgelesen werden und stellte oft die einzige Möglichkeit dar, genügend Brennmaterial für den Winter zu beschaffen.

Auch die Kirche prägte Monatsnamen: Als „Engelmonat“ wurde der September bezeichnet, da am 29. September das Fest der drei Erzengel Michael, Gabriel und Raphael gefeiert wird. In manchen Gemeinden las man an den Dienstagen des Monats, den sogenannten Engeltagen, die Votivmesse für die Engel.

In Nordamerika hingegen trägt der September andere volkstümliche Bezeichnungen: dort nennt man ihn „Corn Moon“ („Maismond“) oder „Harvest Moon“ („Erntemond“). Auch im Deutschen hat sich der Gedanke der Ernte erhalten – Begriffe wie Erntemonat, Erntemond oder Ernting (geprägt von Adolf Reinecke 1893) gehen auf das althochdeutsche „arnoti“ zurück, von ar(a)n = Ernte, und verweisen auf die Zeit der Getreideernte.

Was ist ein Blutmond?

Während einer totalen Mondfinsternis schiebt sich die Erde genau zwischen Sonne und Mond. Das direkte Sonnenlicht wird vom Erdschatten blockiert. Gleichzeitig bricht sich das Licht in der Erdatmosphäre, und die rötlichen Strahlen erreichen den Mond – dadurch schimmert er in einem geheimnisvollen dunkelroten Ton.

Finsternisse zwischen Mythos und Aberglauben

In vielen Kulturen teilen die religiösen Vorstellungen über Sonnen- und Mondfinsternisse ähnliche Grundmuster. Sie spiegeln die Furcht und das Unverständnis angesichts des scheinbaren Verschwindens jener Himmelslichter wider, von deren Kraft und Bestand das Wohl der Erde abhing. Sonne und Mond wurden dabei häufig als göttliche Wesenheiten personifiziert.

Der zentrale Gedanke dieser Deutungen ist die Bedrohung oder Vernichtung des jeweils anderen Gestirns. Erklärungen reichten von Ohnmacht, Krankheit oder Tod der Himmelskörper über das Verlassen ihrer Bahnen bis hin zu Zorn oder Trauer. Manchmal wurden Sonne und Mond sogar als liebende Gatten gesehen, die sich in der Finsternis vereinten.

Auch die Obrigkeit reagierte auf diese Ängste: 1654 in Sulzbach, 1723 und 1748 in Trier sowie in Fulda wurde es verboten, während einer Finsternis Vieh aus dem Stall zu treiben. Man fürchtete „giftige Nebel“, die Tiere und Brunnen vergiften könnten.

In der nordischen Mythologie wiederum bedroht der Hund Managarm, Sohn der Riesin Angrboda, den Mond und verschlingt ihn beim Weltuntergang. Andere Überlieferungen berichten vom Wolf Hati, der den Erdtrabanten jagt. Auch in späteren Volksglauben blieb die Vorstellung von der „Vernichtung des Mondes“ lebendig. In der Oberpfalz erzählte man noch im 19. Jahrhundert von einer Spinnerin, die im Mond lebte; ihr zu dicker Rocken sollte die Finsternis verursachen.

Die Angst vor nachlassenden Kräften der Himmelskörper führte zu Abwehrbräuchen. Bei Finsternissen schlugen die Menschen auf Becken, Sensen oder Pfannen, um die bösen Geister zu vertreiben – ein Lärmritual, das in Böhmen und der Oberpfalz bis ins 19. Jahrhundert bezeugt ist. Anderswo suchte man Schutz im Gebet oder in Prozessionen. So glaubte man bei der Mondfinsternis von 1877 in Konstantinopel, ein riesiger Fisch wolle den Mond verschlingen. Lärm, Schüsse und gemeinsames Beten sollten ihn vertreiben.

Schließlich verband man die Finsternis auch mit magischen Praktiken: In manchen Regionen stellte man einen Kübel Wasser in den Hof, um den verfinsterten Mond darin zu spiegeln – in der Hoffnung, auf diese Weise einen Blick in die Zukunft zu erhaschen.

Wenn der Mond die Kälte ankündigt

Eine herkömmliche Mond- oder Sonnenfinsternis ist aber nicht der einzige Grund für eine Abdunkelung der Himmelskörper, und Mond und Sonne können sich auch aus einem anderen Grund verfinstern: Vulkanausbrüche im Mittelalter haben beispielsweise die Kleine Eiszeit mit ausgelöst – und immer wieder den Mond verdunkelt. Mithilfe von Klosterchroniken lassen sich die Eruptionen teilweise genau datieren. Aufzeichnungen etwa von Mönchen über Mondfinsternisse geben Aufschluss über ungewöhnlich heftige Vulkanausbrüche im Mittelalter. Aus Hunderten von Texten aus Europa und Asien wird gefolgert, dass im 12. und 13. Jahrhundert fünf Eruptionen enorme Mengen an Partikeln bis in die Stratosphäre ausgestoßen haben. Diese Ausbrüche könnten möglicherweise zur damals beginnenden Kleinen Eiszeit beigetragen haben.

Mondfinsternis als düsteres Zeichen in christlichen Schriften

Wenn der Schatten der Erde den Mond verdunkelt und ihn in ein rötliches Licht taucht, lässt sich dieses Schauspiel einerseits exakt astronomisch berechnen. Andererseits hing die Wahrnehmung stark von den Bedingungen in der Atmosphäre ab – Partikelschichten konnten den Erdtrabanten trüben oder gänzlich unsichtbar machen.

Gerade in christlichen Quellen erhielten solche Ereignisse symbolische Bedeutung: In der Offenbarung des Johannes gilt die Verdunkelung des Mondes als Vorbote der Apokalypse.

Zwischen 1100 und 1300 waren in Europa insgesamt 64 totale Mondfinsternisse sichtbar, von denen 51 dokumentiert wurden. Fünfmal beschrieben Chronisten einen außergewöhnlich dunklen Mond. Die Ursache lag nicht allein im Erdschatten, sondern in den Folgen gewaltiger Vulkanausbrüche, die Millionen Tonnen Schwefelpartikel in die Stratosphäre schleuderten und das Himmelslicht über Monate verdunkelten.

Moderne Analysen von Bohrkernen und Baumringen belegen diese Zusammenhänge. Besonders massiv war der Ausbruch des Vulkans Samalas auf Lombok, datiert auf Frühjahr oder Sommer 1257. Vier weitere, bislang nicht eindeutig zugeordnete Eruptionen fallen in die Jahre 1108/09, 1129, 1171 sowie 1275/76. Ihre Auswirkungen auf die Atmosphäre reichten jeweils von drei bis zwanzig Monaten.

Das Hochmittelalter war damit eine Epoche intensiven Vulkanismus. Die Finsternisse galten den Zeitgenossen als düstere Omen – tatsächlich aber kühlten die Eruptionen das Klima erheblich ab. Sie trugen zum Ende der mittelalterlichen Warmzeit und zum Übergang in die Kleine Eiszeit bei, indem sie das Klimasystem in einen neuen, kälteren Zustand versetzten.

Mythen zur Mondfinsternis aus aller Welt

In früheren Zeiten gab es keine wissenschaftlichen Erklärungen für eine Sonnenfinsternis. In allen Teilen der Welt rankten sich daher Mythen und Aberglaube darum. Der Enthusiasmus, mit dem heute viele Menschen einem solchen Ereignis entgegenfiebern, wurde der Mondfinsternis in früheren Zeiten jedoch nicht entgegengebracht. Im Altertum wertete man die Verdunkelung von Sonne oder Mond meist als schlechtes Zeichen und so wurde einer Mondfinsternis das Auftreten wvor oder während prägender Ereignisse zugesprochen.

Vor über 4.000 Jahren herrschte im alten China der Glaube, ein böser Drache würde die Himmelskörper verschlingen. Um sie zu retten, mussten die Menschen ihn mit Trommeln, Musik und Geschrei vertreiben.

In Japan wurden Brunnen abgedeckt. Man glaubte, bei einer Sonnenfinsternis werde das Wasser vergiftet.

Eine ähnliche Erzählung ist auch in der indischen Mythologie zu finden: Hier verfolgt der rachsüchtige Dämon Rahu Sonne und Mond bei ihrem Lauf über das Firmament, um sie zu verschlingen – was ihm im Fall einer Sonnen- oder Mondfinsternis dann auch tatsächlich kurz gelingt.

Bei den mongolischen Burjaten ist es ein böses Untier namens Alkha, das den Erdtrabanten frisst und vertrieben werden muss, indem man den Mond mit Steinen bewirft.

Die nordamerikanischen Arapaho-Indianer dachten, Sonne und Mond wechseln das Geschlecht, weshalb der Tag zur Nacht wird.

In Brasilien glauben verschiedene Völker, dass ein großer Vogel die Sonne mit seinen Flügeln verdeckt. Die Chippewa-Indianer fürchteten, die Sonne würde erlöschen und schossen brennende Pfeile gegen den Himmel um sie wieder anzuzünden.

Die Inka wiederum versuchten, den mutmaßlichen Jaguar, der den Mond angreift, mit Rufen zu vertreiben, schüttelten ihre Speere gen Himmel und ließen ihre Hunde bellen und heulen.

Die Athener, die im August des Jahres 413 v. Chr. nach der erfolglosen Belagerung der Stadt Syrakus Segel Richtung Heimat setzen wollten, führte eine Mondfinsternis direkt ins Verderben: Kurz vor der Abfahrt verdunkelte sich der Mond und so beschloss der Heerführer Nikias, die Fahrt zu verschieben und den Göttern erst noch Opfer zu bringen, um sie zu besänftigen. Ein Fehler, denn in dieser Zeit kamen die Spartaner den Syrakusanern über See zu Hilfe. Tausende Athener starben in der anschließenden Schlacht und die gesamte Schiffsflotte ging verloren.

Auch die Bewohner Konstantinopels deuteten eine Mondfinsternis als schlechtes Omen – und behielten damit Recht. Als sich am 22. Mai 1453 der Mond verfinsterte, war das für die Menschen der Stadt ein sicheres Zeichen, dass diese nach wochenlanger Belagerung durch osmanische Truppen in Kürze fallen würde. Sieben Tage später war es soweit.

Der Mond verfinsterte sich auch in den letzten Lebensstunden des römischen Herrschers Herodes, der im Jahr 4 v. Chr. in Jericho starb. Am 3. April 33, dem wahrscheinlichen Todestag Jesu, trat über Jerusalem nach Berechnungen der NASA ebenfalls eine Mondfinsternis ein.

Exkurs in die Nordische Mythologie: Wolf Hati jagt Mondgott Mani

Auch in der nordischen Mythologie gilt eine Mondfinsternis als Zeichen drohenden Unheils. Im Mittelpunkt steht die Ragnarök – altnordisch für das „Schicksal der Götter“ –, die große Sage vom Untergang der Asen. Sie ist in dieser Vorstellungswelt gleichbedeutend mit dem Weltende, zugleich Untergang und Neubeginn.

Eine zentrale Rolle spielen dabei zwei gewaltige Riesenwölfe: die Zwillinge Hati („Hass“) und Skalli oder Sköll („Spott“ / „Täuschung“). Sie sind Nachkommen des mächtigen Fenriswolfes Fenrir und der Riesin Gyge, der „Alten vom Eisenwald“, die sie im düsteren Jarnwid-Wald gebar.

Hati verfolgt den Mondgott Máni, während sein Bruder Skalli der Sonnengöttin Sól nachstellt. Erscheint eine Finsternis am Himmel, so deutete man dies als den Augenblick, in dem einer der Wölfe seine himmlische Beute beinahe erreicht hat.

Sól lenkt ihren Wagen, der von den beiden Pferden Árvakr („Frühwache“) und Alsviðr („Allgeschwinde“) gezogen wird. Ein Schutzschild namens Svalinn schirmt sie dabei vor der sengenden Hitze des Gestirns. Während Skalli die Göttin unablässig verfolgt, treibt auch sie ihre Pferde zur Eile an.

Nordische Mythologie: Die Riesenwölfe Hati und Skalli sind Zwillingsbrüder, die von Fenrir – dem Fenriswolf – und der Riesin Gyge – der „Alten vom Eisenwald“ – abstammen, welche sie im Jarnwid-Wald zur Welt brachte. Hati verfolgt den Mondgott Mani, während Skalli die Sonnengöttin Sól nachstellt. Hier beisst der Fenrir Tyr aus Rache die rechte Hand ab. (Gemälde von John Bauer, 1911).

Zur selben Zeit hetzt Hati den Wagen des Mondes über den Himmel und zwingt Máni, mit wachsender Geschwindigkeit zu fliehen. Eine Mondfinsternis deutete man als jenen gefährlichen Augenblick, in dem der Wolf dem Gefährt des Mondgottes bedrohlich nahekommt – genau so, wie es sich an einem Abend wie dem heutigen Sonntag zu zeigen scheint.

Hati und Skalli jagen Sonne und Mond: The Wolves Pursuing Sól and Máni by J. C. Dollman, 1909, Illustration aus "Myths of the Norsemen - from the Eddas and Sagas"

Bis Skalli in seiner Jagd erfolgreich ist, schreibt man ihm die Verantwortung für die glühende Hitze des Sommers zu. Er gilt als stärker und beweglicher als seine Schwester und nährt seine Kraft aus den mächtigen Nordwinden, die über den Himmel fegen.

Während Hati oft als finsteres, geradezu böses Wesen beschrieben wird, erscheint Skalli in den Überlieferungen eher als neutrale, chaotische Kraft – unberechenbar wie der Sturm, aber nicht zwangsläufig zerstörerisch.

Am Tag des Weltunterganges – dem sogenannten Ragnarök – werden die Wölfe die Gejagten einholen. Daraufhin sollen Sterne vom Himmel fallen. In der Folge beginnt die Erde zu beben; alle Bäume werden entwurzelt, sämtliche Berge stürzen. Hati wird den Mond stellen, und Managarm ("Mondhund") – durch das Leichenfleisch zum größten und stärksten seiner Brut geworden – wird ihn verschlingen.

Zum Ragnarök, dem Untergang der Götter, stellt Hati den Mond. Dann, durch das Leichenfleisch zum stärksten seiner Brut herangewachsen, verschlingt Managarm den Himmelskörper.

In einer anderen Überlieferung jedoch ist es Hati, der den Mond verschlingt, während Managarm schmachtend zusehen muss – eine Strafe für seinen unstillbaren Leichenfraß. Managarm wird zudem oft mit Garm verglichen, dem Hund, der als Wächter die Unterwelt Hel behütet.

Das Blut des Mondes spritzt auf die Sonne und legt einen düsteren Schleier über ihr Licht. Der Mond wird verschlungen, und das verspritzte Blut lässt auch die Sonne in Finsternis versinken.

Hoffnung nach Ragnarök – Líf und Lífthrasir

Doch der Mythos endet nicht in Dunkelheit. Aus der untergehenden Welt der Asen wird eine neue hervorgehen. Nach dem großen Weltenbrand erhebt sich eine Erde, gereinigt und jung, fruchtbar und voller Kraft.

Die Sonne kehrt zurück – in Gestalt ihrer Tochter. Die überlebenden Götter versammeln sich, und zwei Menschen treten aus dem Schutz der Weltenesche Yggdrasil hervor: Líf und Lífthrasir, um das Leben neu zu beginnen.

„Grüner wird’s wieder, die Flüsse fließen,der Adler fliegt und das Gold wird gefunden,der Acker trägt ohne Saat und Mühe –es kehrt der Frieden, in einer Welt nach dem Sturm.“

In dieser Vorstellung spiegelt sich das Urbild menschlicher Hoffnung: Dass nach der Finsternis das Licht zurückkehrt – nicht unverändert, sondern verwandelt. Jede Finsternis, sei es Sonnen- oder Mondfinsternis, erscheint so nicht nur als Schatten über dem Tag, sondern als Symbol für den ewigen Rhythmus von Ende und Neubeginn.

Die Namen Líf und Lífthrasir werden in der 45. Strophe der Vafþrúðnismál genannt, einem Edda-Lied, in dem Odin, als Wanderer verkleidet, dem Riesen Vafthrúdnir Rätsel stellt. Auf die Frage, wer die menschlichen Überlebenden des endzeitlichen Fimbulwinters seien, antwortet der Riese: Líf und Lífthrasir verbergen sich im Hoddmímirs Holz und nähren sich vom Morgentau, bis aus ihrer Linie ein neues Menschengeschlecht hervorgeht.

Auch Snorri Sturluson greift diesen Gedanken in der Gylfaginning (Kap. 53) auf:

„An einem Ort, Hoddmímirs Holz genannt, verbargen sich während Surts Lohe zwei Menschen, Líf und Lífthrasir genannt, und nährten sich vom Morgentau. Von diesen beiden stammt ein so großes Geschlecht, dass es die ganze Welt bewohnen wird.“

Der Name Líf bedeutet schlicht „Leben“ (altnordisch líf). Lífthrasir lässt sich als „der Lebensstarke“, „Lebensmutige“ oder auch „Geliebter des Lebens“ deuten. Gemeinsam verkörpern sie die unzerstörbare Lebenskraft der Menschheit: das Überleben selbst, das selbst in tiefster Finsternis einen Keim von Zukunft bewahrt.

Dass sie sich vom Tau des Morgens nähren, unterstreicht die Symbolik: Nicht Feuer oder Stärke bringt neues Leben, sondern das leise Erwachen eines neuen Tages. Líf steht für das bewahrende, nährende Leben, während Lífthrasir die aktive, durchhaltende Lebenskraft darstellt. Gemeinsam bilden sie das Urpaar einer erneuerten Menschheit – vergleichbar mit Deukalion und Pyrrha in der griechischen Mythologie oder Noah und seiner Familie im biblischen Kontext.

Sól und Máni

Die Sonne wird im Glauben der nordischen Völker den Asen zugerechnet – jenem Göttergeschlecht, das nach der Prosa-Edda des isländischen Gelehrten Snorri Sturluson (1179–1241) die große Familie der Himmelsgötter bildet. Neben ihnen existiert noch das kleinere Göttergeschlecht der Wanen.

Der altnordische Name „Sól“ bedeutet schlicht „Sonne“. Im Althochdeutschen und Altsächsischen erscheint sie als „Sunna“. Beide Bezeichnungen verweisen auf die personifizierte, göttliche Sonne.

Die Sonnengöttin Sól ist Tochter des Mundilfari, Schwester des Mondgottes Máni und Gattin des Glenr. Der Mythos erzählt, dass die Sonne selbst aus einem Funken erschaffen wurde, den die Asen zum Leuchten brachten.

Bemerkenswert ist auch die sprachliche Besonderheit: Während in vielen anderen Sprachen der Mond weiblich gedacht wird, ist im Deutschen – wie im Altnordischen – die Sonne weiblich und der Mond männlich.

Der Mondgott Máni mit den beiden Kindern Hjúki und Bil

In der nordischen Mythologie ist Máni die Personifikation des Mondes und Bruder der Sonnengöttin Sól. Beide sind Kinder des geheimnisvollen Mundilfari, dessen Name vermutlich mit dem „Maß der Zeiten“ oder dem „Drehen des Weltlaufs“ in Verbindung steht.

Máni lenkt den Mondwagen über das nächtliche Firmament. Er ist es, der den Zyklus der Mondphasen bestimmt und damit die Zeit sichtbar macht. Nach der Prosa-Edda erhielt er die Aufgabe, die beiden Kinder Hjúki und Bil vom Brunnen Byrgir auf die Erde zu holen. Seitdem begleiten sie ihn auf seinem Wagen – ein mythisches Echo auf die dunklen und hellen Flecken, die man im Mond zu erkennen glaubt.

Bil und Hjúki“ von Maria Klugh (1909)

Doch wie seine Schwester Sól ist auch Máni nicht frei. Unablässig verfolgt ihn der Wolf Hati Hróðvitnisson, „der Hassige, Sohn des Ruhmreichen Wolfes“. Eine Mondfinsternis wurde als Augenblick gedeutet, in dem Hati dem Wagen so nahekommt, dass das Licht des Mondes beinahe verschlungen wird.

Máni erscheint damit als Gestalt zwischen Licht und Gefahr: Er erhellt die Nacht, misst den Lauf der Zeit und steht zugleich für die Bedrohung durch das Dunkle, das ihn ständig jagt. Am Tag des Ragnarök wird Hati ihn schließlich einholen – und der Mond wird verschwinden.

Quellen

Julia Koch: Einheimisch – fremd – kommunikativ: Die Gürtelschließen vom Magdalenenbergle bei Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Fundberichte aus Baden-Württemberg, 2021.

Kommentare